Portadores de luz: la mitología de lo luminoso en el Legendarium de Tolkien

“Johannes Brahms: el último romántico”

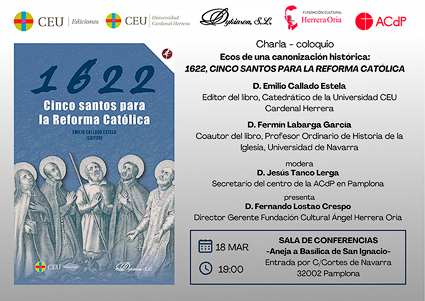

1622, Cinco santos para la Reforma Católica

Presentación. “1622, Cinco santos para la Reforma Católica”. PAMPLONA El 18 de marzo pasado, en la sala de conferencias de la basílica de San Ignacio de Pamplona, tuvo lugar un acto de presentación del libro colectivo 1622. Cinco santos para la Reforma Católica, ecos de una canonización histórica; libro editado – dentro de la colección de la Fundación Cultural Herrera Oria – por CEU Ediciones y la editorial Dykinson. El acto se inició con unas palabras en diferido de su coordinador Emilio Callado Estela, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. A continuación y en representación de los autores tomó la palabra el Doctor Fermín Labarga García, sacerdote y Profesor Titular de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra, que estuvo acompañado por Jesús Tanco Lerga cómo secretario del centro de la ACDP en Pamplona, y por el director gerente de la Fundación cultural Ángel Herrera Oria Fernando Lostao Crespo. Se destacó el contexto sociopolítico de esta canonización, empezando por el gran interés del municipio de Madrid, como nueva capital de España, en contar con un primer santo nacido en esta ciudad, el apoyo de Francia a la canonización de San Ignacio, dado que en París fue fundada la Compañía de Jesús, o el de Portugal a Francisco Javier, debido a que fue el Reino que encargó las misiones que desempeñó este santo. Del mismo modo se puso énfasis en el apoyo de muchas damas influyentes a la canonización de Santa Teresa, y por supuesto, el interés de Italia, y del propio papado, en la canonización de un santo italiano como San Felipe Neri, junto a los cuatro españoles. Para Labarga, las canonizaciones de 1622, son las de la reforma católica, por la creación de nuevas congregaciones, que representa san Ignacio de Loyola, por la que se reformaron por santa Teresa de la Ávila, porque se hace misionera gracias a san Francisco Javier, por la reforma del clero gracias a san Felipe Neri; y finalmente por la santificación de los laicos representada por san Isidro labrador.

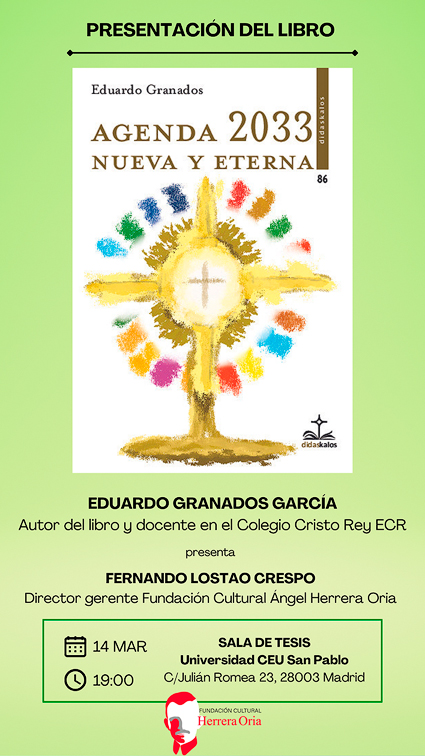

Agenda 2033, nueva y eterna

El pasado 14 de marzo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria organizó en la Universidad CEU San Pablo la presentación del libro “Agenda 2033: nueva y eterna” de Eduardo Granados, profesor de matemáticas y filosofía en educación secundaria. Se trata de una obra que, de forma ingeniosa y creativa, se plantea como una alternativa a la agenda 2030, cuyos postulados dejan a un lado todo lo relativo al lado espiritual o religioso de la persona . “Soy profesor, y el curso pasado comencé a ver en todos los libros de texto la agenda 2030. Descubrí” – continúa Granados – “que existe una Agenda que antecede cualquier agenda humana: la Agenda que nos propuso Dios en su Hijo: sus bienaventuranzas y enseñanzas, su cruz y su resurrección. Todo esto puede servir de clave interpretativa para la agenda 2030, para llevarla más allá de sí misma y trascenderla”. Esta perspectiva fue lo que le llevó a escribir su libro, en el cual renombra y busca superar cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Aunque, según dice el propio autor: no ha inventado nada nuevo, solo ha dado voz a algo milenario: “los católicos no necesitan una agenda, ya tienen la de Cristo y su Iglesia. Esta filosofía de vida lleva siglos entre nosotros, solo había que ponerla nombre y apellidos”. La fecha escogida es un fin y un inicio, se trata de 2033, una elección que no es casual y que cuenta con un potente simbolismo, pues en ese año se cumplirán 2.000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo y del nacimiento de su Iglesia. “Un año grande para los cristianos, que tiene que resaltarse y celebrarse. Ojalá 2033 se convierta en nuestra referencia, en un gran Año Santo de la Redención, un gran jubileo de la Iglesia”, afirma Granados. Nadie duda de que ambas agendas buscan un mundo mejor, pero desde diferentes enfoques: mientras una busca el desarrollo sostenible desde una perspectiva global y mundana; la Agenda 2033 propone una visión integral del hombre, tratando de redescubrir la riqueza del hombre desde la mirada de Dios, buscando renovar la sociedad desde dentro. “A diferencia de otras agendas que creen que la revolución nace y crece fuera de la persona, el cristianismo propone como punto de partida la acogida personal del Amor de Cristo. Todo nace del Encuentro con Él. Otras agendas se pueden dejar para mañana y de hecho muchas veces se tienen que dejar para mañana. Lo grande de esta Agenda es que puede comenzar a cumplirse en 2024, si aquí y ahora, cada uno acoge la grandeza del amor de Cristo que me ama y se entrega por mí”.

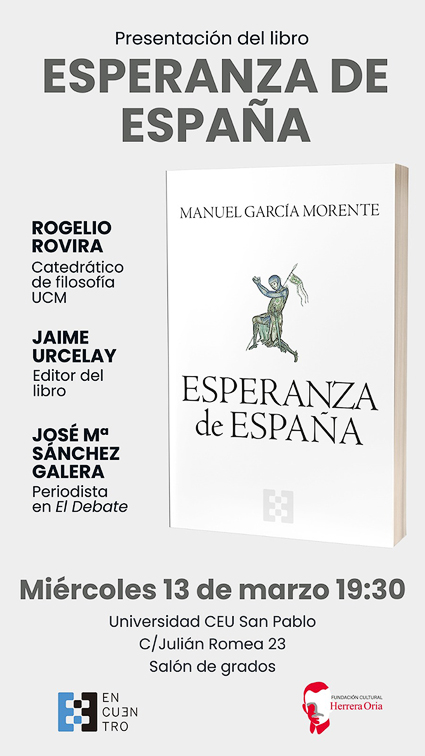

Esperanza de España

La Fundación Cultural Ángel Herrera Oria junto a Ediciones Encuentro llevaron a cabo el pasado 13 de marzo, el acto de presentación del libro Esperanza de España. Una obra que ofrece una reflexión profunda y original sobre la historia y la cultura de España desde la perspectiva de Manuel García Morente (1886–1942), uno de los más grandes filósofos españoles del siglo XX. El libro recoge dos conferencias del autor, que muestran su evolución personal e intelectual, y que representan dos momentos históricos cruciales para España: el de la Segunda República y el de la posguerra. El acto, que tuvo lugar en la Universidad CEU San Pablo, dio comienzo con la intervención de Rogelio Rovira, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, para el que este libro cobra una especial relevancia hoy en día por la situación tan convulsa que vivimos en nuestro país: “Esperanza de España es un libro lleno de esperanza y sabiduría sobre el ser de lo español y la esencia de la España verdadera”. A continuación, tomó la palabra José María Sánchez Galera, colaborador de El Debate y profesor de Universidad, el cual contó algunas anécdotas que vivió García Morente durante alguna de las conferencias de las que se habla en la obra. Una de ellas fue durante el viaje que hizo en 1933 junto con estudiantes y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la entonces Universidad Central a ciudades como Atenas y Jerusalén, donde el filósofo impartió conferencias sobre la historia y esencia de España. El último en intervenir fue Jaime Urcelay, el encargado de estudiar y presentar los dos textos que componen Esperanza de España. Comenzó mostrando su gratitud por poder haber editado la conferencia inédita de 1934, que se conservaba en el Club Rotario de Tetuán, donde se pronunció la conferencia. “Gracias a leer e investigar sobre este filósofo descubrí a mi mejor yo. Este trabajo es un tributo de gratitud en todos los sentidos”, admitió. La invitación a impartir esta conferencia se produjo durante el crucero académico de 1933 por el Mediterráneo, que organizó la Universidad central de Madrid. “Durante ese viaje el filósofo habló muchas veces de España con gentes muy diversas, y recibió la invitación de Jacobo Bentata, del Club Rotario, para impartir una serie de conferencias en enero de 1934 en Tánger, Tetuán y Ceuta. A continuación, pasó a hablar de la siguiente conferencia que dio, la de 1942 y la diferencia que hay respecto a la primera, debido a su ordenación sacerdotal y el impacto de la Guerra Civil española. Según Urcelay, “el hidalgo español pasó a convertirse en todo un caballero cristiano”. Finalizó, Urcelay comentando como ahora España ha pasado a ser un “hidalgo laico y escudero de la Agenda 2030”, y advirtió sobre los riesgos que supone el olvido de los ideales y valores españoles de los que hablaba García Morente hace décadas.

1622: Cinco santos para la Reforma Católica