Presentación de libro. “La grieta y la luz. Un camino de perdón” de Gemma Calabresi

María Serrano, responsable de Cultura del periódico El Debate, entrevista a Gemma Calabresi, viuda del comisario Luigi Calabresi, asesinado en un ataque terrorista de extrema izquierda en Milán en 1972 cuando ella esperaba a su tercer hijo. La autora relata cómo, desde el pozo más oscuro, pudo salir adelante gracias a la presencia y ayuda de Dios, que pudo sentir en su vida. En sus propias palabras, la autora recibió, tras la trágica muerte de su marido, “el don de la Fe”, y relata como incluso pidió por la familia del asesino. Cuenta, también, cómo llegó a ser profesora de Religión en una escuela de educación primaria, y cómo aquello también supuso un antes y un después en su vida, iniciando una carrera que duraría 30 años. Lo más importante de su testimonio es la relación con el perdón, cómo la autora supo y quiso perdonar a las personas que quitaron la vida a su marido, y cómo se ha mantenido en ese perdón desde que lo alcanzó.

Amaisan. Sonrisas Africanas

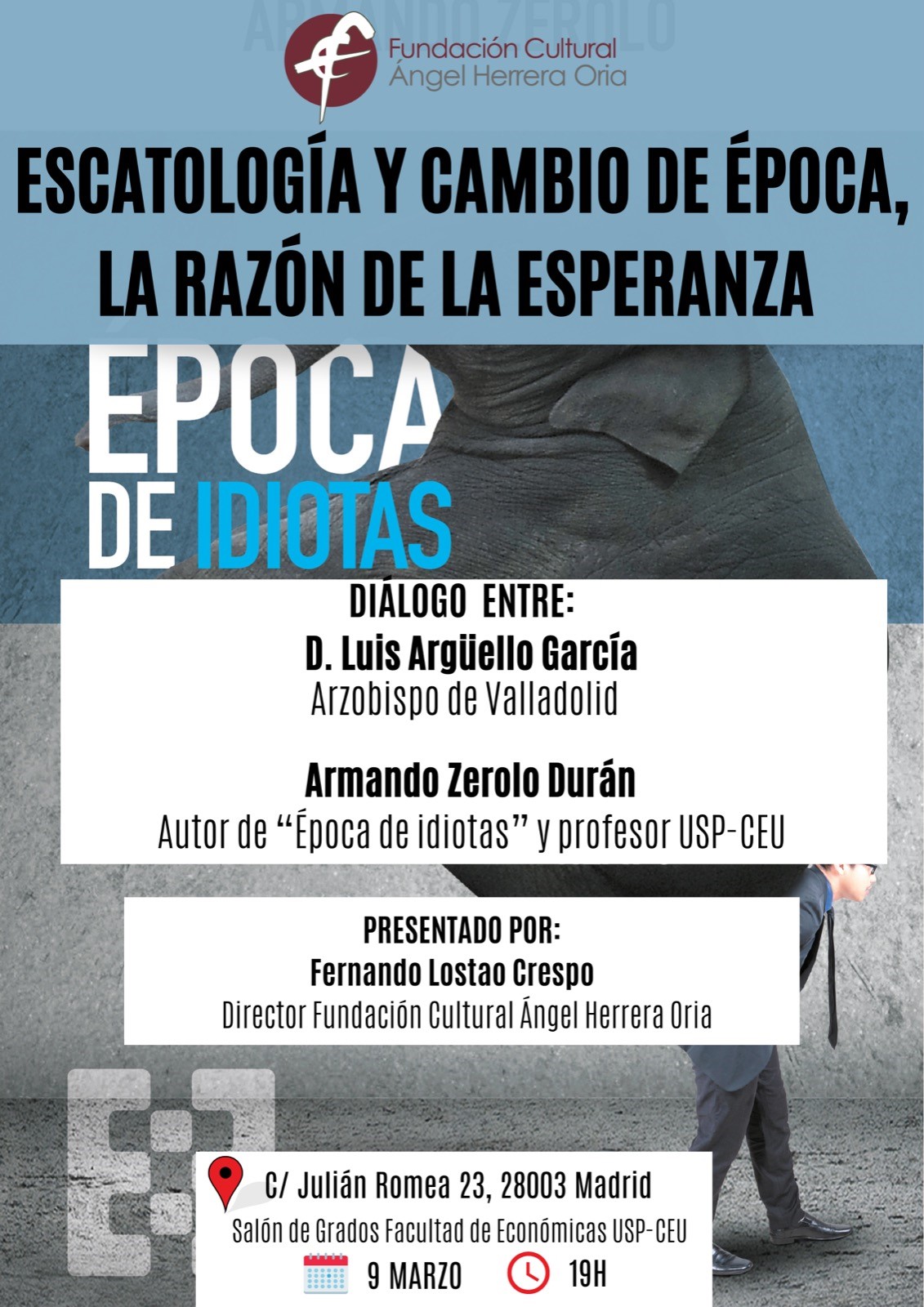

Escatología y cambio de época. La razón de la Esperanza

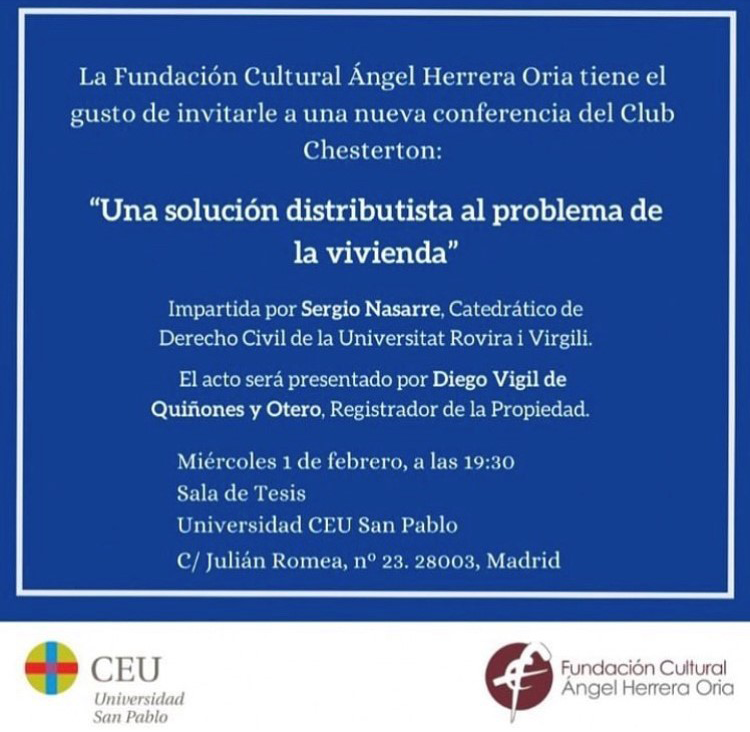

Una solución distributista al problema de la vivienda

Homo Curans. El coraje de cuidar” de Agustín Domingo Moratalla. MADRID

Sociedad. La Universidad Pontificia de Comillas, a través de su Instituto Universitario de la Familia, acoge la presentación de “Homo Curans. El coraje de cuidar”, autoría del secretario de la ACdP en Valencia y catedrático de Filosofía Moral y Política Agustín Domingo Moratalla, que estuvo acompañado de Augusto Hortal, catedrático de Ética en UP Comillas, José Carlos Bermejo, del Centro Humanización de la Salud, y Lydia Feito, miembro del Comité de Bioética de España.

El futuro de la economía y el bien común

1.El presente como punto de partida y el futuro como reto El ser humano padece actualmente una crisis de identidad, donde el suelo se ha abierto bajo sus pies y nadie da repuestas definitivas. En un contexto en el que la razón ha sido yugulada por la emoción y por el sentimentalismo del «esto no puede estar ocurriendo», se buscan referentes que proyecten algo de luz entre tanta tiniebla. Algunos ejemplos del pasado se abren camino en la bruma de la conciencia crítica para intentar explicar el presente continuo de una forma un tanto precipitada. Entre la «gripe española» de 1918 hasta la pandemia que ha asolado despiadadamente también nuestro país una centuria después, pasando por las guerras europeas o la misma Guerra Civil española, hay surcos de la memoria que invitan a explorar posibles coincidencias y posibles salidas. Del mismo modo, muchos comportamientos se han cronificado en las estructuras de mando político a partir del trauma colectivo que representaron en su momento. La Gran Depresión provocó una retracción del gasto privado («waste not, wantnot»), mientras que la Segunda Guerra Mundial dio paso a la búsqueda de un Estado maximalista prestador de toda suerte de servicios directamente dirigido a conseguir el Estado utópico del bienestar. La crisis del 68, un experimento idealizado y perturbador en cuanto condena a toda una generación anterior, la de la guerra, que, a pesar de luchar por las libertades en el mundo, es estigmatizada por sus descendientes porque no les han procurado el elixir de la felicidad perpetua. Cada shock histórico derivado de una guerra o de una pandemia provoca un colapso económico de alcance diferente, dependiendo de la extensión territorial del problema y de las posibles asimetrías nacionales que son fuente de ventajas y desventajas en la fase de recuperación. Adicionalmente, hay un factor primordial que tiene un peso relativo significativo y es el tiempo. Tiempo de soluciones sanitarias plenas, tiempo de restauración de una cierta normalidad en el tráfico civil y mercantil, tiempo de cambios en la concepción de la política. Tiempo. En un momento de proliferación de quiromantes, se exige juicio crítico y velocidad de acción. En general, y conforme a las tesis sobre el eventual crecimiento económico en tiempos de reconducción, que generan cambios persistentes en las sociedades durante varias generaciones, caben dos posibles tesis: la «War Renewal», donde el shock es representado como una oportunidad para la mejora del crecimiento, a partir de los posibles incrementos de eficiencia y de posicionamiento en el mercado, y la «War Ruin», según la cual la destrucción generada por la guerra es un percusor de reducción del crecimiento económico a largo plazo. En este sentido, y de acuerdo con las palabras de Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía en 2013, «la epidemia aporta una mentalidad de tiempos de guerra, pero una mentalidad que une a todo el planeta en el mismo lado». A vueltas con la quiromancia económica y con el rigor prospectivo, cualquier análisis debe contar con los plazos. Los niveles de producción de manera asimétrica pueden tardar en regresar a niveles de prepandemia en torno a tres años, alterando el mapa de producción actual, tanto internacional como nacional. Las cadenas de suministro van a cambiar y el mix import/export sufrirá grandes alteraciones. Determinados sectores pugnan ahora por redefinir nuevos objetivos en un marco de absoluta incertidumbre. La atracción del ciclo de la crisis sanitaria y bélica arrastra al ciclo de la recuperación económica, de modo que la planificación se soporta sobre un gran volcán de dudas. Además, rota la cadena previa de suministro, hay factores que no cabe ignorar y que estarán presentes, tales como el Brexit, el futuro de la Unión Europea, el proteccionismo arancelario norteamericano y otras guerras comerciales hemisféricas que van a plagar de incógnitas la «nueva normalidad» cuando se restituya. En el caso de Estados Unidos, y tras años de hegemonía de respuesta, no ha asumido ningún protagonismo como lanzadera del mundo desarrollado. La extensión geográfica de la crisis exige respuestas coordinadas y eficaces desde todas las instituciones. España participa de un gran proyecto como es Europa y, habida cuenta del impacto general de la pandemia y de la guerra en Ucrania en toda la Unión, de suyo es que haya respuestas cooperativas y mutualizadas que permitan afrontar este nuevo escenario. Ahora bien, desde la responsabilidad como país, no podemos abdicar de nuestras obligaciones para desarrollar una política fiscal y financiera adecuada en el marco de nuestra economía nacional. Ceder todo el peso de la salida de la crisis a la Unión Europea sería un desatino financiero y de reputación, además de una manifestación plena de irresponsabilidad. Y todo parece indicar que esta es la eventual respuesta del Gobierno de España. 2.Los Pactos de la Moncloa entre la historia y la nostalgia La reconstitución de nuestra economía, en un contexto donde los desequilibrios presupuestarios van a ser agudos por la caída de ingresos fiscales, el incremento contingente de cierto gasto social y la apelación al endeudamiento para cubrir perentoriamente nuestras necesidades de liquidez doméstica y empresarial, tiene que tomar como base la temporalidad y el respeto a la economía libre de mercado, así como los equilibrios de los grandes negocios jurídicos como son la compraventa, el arrendamiento o el mismo empleo. Y no auspiciar, como se escucha estólidamente, que se penalice la libertad empresarial en la rampa de salida de la crisis. La economía es libre o no es, como el ser humano es libre o no es. Y la libertad no puede estar en juego. La economía española atravesaba en 1977 por una grave situación, caracterizada por tres desequilibrios fundamentales: una persistente y aguda tasa de inflación; un desarrollo insatisfactorio de la producción con una caída importante de las inversiones, lo que generó unas cifras de paro elevadas con repartos geográficos, por edades, por sexos y por ramas de actividad muy desiguales; y un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero. Frente a este escenario de colapso, desde el Partido Comunista (Santiago Carrillo), Comisiones Obreras, hasta el nacionalismo catalán y vasco optaron por una política presupuestaria de contención del gasto público, de equilibrios presupuestarios y de